時の記念日と防水

時の記念日と防水

近江神宮境内に復元された漏刻(ろうこく)。

6月10日は時の記念日。それが屋根や防水と何の関係があるのだ、と思われるかもしれませんが、実はとても深い繋がりがあるのです。

創業者の名前に「時」がつくことから、この日を自社の創立記念日にした防水工事店もあります。もちろん、これが理由ではありません。

時の記念日が制定されたのは大正9年(1920年)です。なぜこの日が時の記念日なのか。

その前に「日本で最初に時計を作った人は?」。

答えは「天智天皇」。この時計は水時計で「漏刻」といいます。天智天皇は日本で最初に時報を打たせた人でもあります。

最下槽のフロートに「矢が取り付けられている。

また天智天皇は、「燃土燃水献上」及び百人一首巻頭歌である「秋の田の…」という防水の歌との関係で「防水の祖神」ともい言ってよい存在です。詳細は近江神宮公式HP http://oumijingu.org/にあるROOF-NETのバナー「日本書紀とアスファルト」から、ご覧ください。

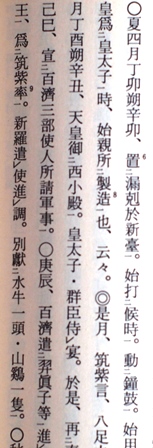

日本書紀天智天皇十年(671年)に以下の記載があります。

現代語訳では

夏四月二十五日、「漏刻」を新しい台に置いて、初めて鐘・鼓を打って時刻を知らせた。この漏刻は、天皇がまだ皇太子(中大兄皇子)だった時に作ったものであるという。云々。(注:「云々」は原文まま)。

となります。

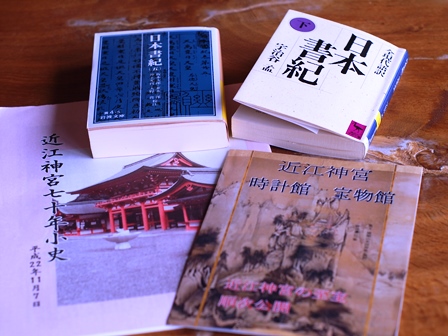

その天智天皇を祭神として祀る滋賀県大津市の近江神宮では、毎年6月10日天智天皇を時の祖神として崇敬する時計関係者が中心となり、漏刻祭が斎行されています。境内の「時計館宝物館」では、和時計をはじめ各種の古時計などを展示しています。日本和時計学会や日本暦学会の事務局も神宮内に置かれています。また境内に設置された漏刻(水時計)や日時計は、オメガ社、ロレックス社からの献納によるものです。

重要なのはその日本最古の時計の動力となる水。この水を「漏水」といいます。

近江神宮の資料によると、漏刻を管理するのは陰陽寮という役所で、漏刻博士が20人もの部下を統括して、クリーンに管理していたそうです。近代防水のルーファーは1000年以上の歴史を持つ勾配屋根の雨仕舞とは違った、水を厳密にコントロールする「制水」という意識が求められます。勾配屋根では、水といわば「仲良く」付き合うのに対し、近代以降のメンブレン防水はある意味で「力ずく」のコントロールが求められる、とも言えます。

屋上利用や近代的ビルの蓄熱槽の防水に係わる防水技能者は、陰陽寮のスタッフのようですね。

ここでは矢の一目盛が10分にあたる

天智天皇の別名 天命開別大神(あめみことひらかすわけのおおかみ)は、日本の運命を開き、画期的な新時代を確立したことによる尊称だそうです。

越の国(新潟県)より大津宮に「燃ゆる水(原油)・燃ゆる土(天然アスファルト)」が献上された日本書紀の記事は、わが国の文献における「石油」の初見であり、天智天皇は各種の科学技術を積極的に使用したことが記録からうかがえるといいます。この点で天智天皇を近代産業史的に重視する視点もあります。

精密日時計境内には精密日時計も。

天智天皇は、①「燃える土」という防水の起源に係わる記録 ②百人一首の巻頭歌「秋の田のかり庵の いほの 苫をあらみ 我衣では 露に濡れつつ」という「雨漏りの歌」だけでなく、③「漏水」を動力とする最古の時計という点で、防水と極めて深い関係にある人物です。近江神宮で7月7日に斎行される「燃水祭」は防水業界にとって最も重要な祭事ですが、6月10日の「漏刻際」にも注目すべきでしょう。

黒川村460キロの文字が刻まれている。7月1日黒川で燃える水が採油され、7月7日近江神宮の燃水祭で奉献される。

2014/06/08(日) 19:12:09|ニュース|