舞妓さんがデビューしました。

舞妓さんがデビューしました。

「お初」の上七軒だより 4

左千夫さんから「お知らせ」が来ました。

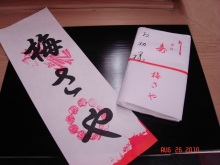

26日、「梅乃さん」から舞妓さんが出やはりました。「梅さや」ちゃんです。見世出しの挨拶まわりの時に1枚撮らせてもらいました。暑いけど、今日から黒紋付。大変やと思うけど、がんばって。(左千夫)

上七軒のお茶屋は現在七軒に減った。「梅乃」はそのうちの1軒。上七軒全体で舞妓の数は9人。デビューした舞妓は、お茶屋を始め、お世話になるお店に「見世出し」の挨拶にまわる。御めでたいことだから、黒紋付を着る。

- このシリーズは「お初」左千夫さんのブログと、ルーフネットのコラボ企画です。

左千夫さんのブログはこちら⇒ http://ameblo.jp/sachioohathu/

文化の伝承、しきたりから学ぶ知恵、町並み保存、ビジネスモデルの再発見(もうハーバードはええんやないの?)。これらのキーワードが「ルーフネット」の中に花街情報「お初の上七軒だより」が存在する理由です。

井上えりこ准教授は、花街が抱える問題は町家の問題と似ているという。

京都女子大学・建築計画学の井上えりこ准教授は「花街(かがい)のこれから」に関して、こう語っている。

町家は京都の景観に寄与しているが、維持管理は所有者個人に委ねられている。所有者が「しんどいし、もうやめや」と投げ出せばおしまい、すぐ取り壊される。そんな不安定な状況下で偶然残っているだけなのだ。そのくらい日本の伝統文化は危うい。京都へ行けば、当たり前のように享受できると思われている風景は、いつなくなってもおかしくない。

また建物の外観だけ残して、レストランなどへの用途変更もあるが、伝統文化の継承という点では疑問。伝統文化から空間だけを切り離して、はたして文化を継承していると言えるのか。文化はだれが継承すべきなのか。特定のだれかだけで負担できるのか。

花街では、お茶屋や歌舞練場・稽古施設・組合事務所といった建築物が、外観だけでなく内部空間やその使われ方まで、全体的に伝統を継承してきた。今後はこれらを維持するための負担を花街関係者だけに背負わすことは難しいであろう。このような稀有な存在を今後どうすべきなのか?

以下記者のついでの一言:

人の少ない沢に入るとリフレッシュする。行ったことは無いけれど、アフリカのジャングルや、アジアの熱帯雨林、南の島のきれいな海でリフレッシュしてみたい。京都の花街もいいがアンコールワットも見てみたい。

ところでリフレッシュするほうはいいが、勝手にされる町や山はたまらない。これは一種の搾取ではないか。何もしなければなくなってしまうものが誰かのおかげで維持されている。搾取する側、快を享受する側は、応分の対価を提供するべきではないか。町並み・景観・自然の空気に感動した時、「飲み食いの金を払う」だけで応分の対価と言えるのか。

2010/08/29(日) 11:05:05|MUSICフォーラム|