2011年11月11日号(№71)

2011年11月11日号(№71) ![]()

2011年 霜月しもつき 平成23年、昭和86年、大正100年、明治144年

屋上緑化の耐根性評価

建材試験センターが耐根性評価のための模擬針試験方法を制定

従来屋上緑化は保護コンクリートの上に施工されることこが多かった。しかし近年ヒートアイランド対策として国や自治体が屋上緑化を支援するに至り、屋上では急速に露出防水上の緑化が増えている。>>つづきを読む

アジアから発信する防水技術

日中韓防水シンポジウム②

田中先生! 中国の防水シンポジウムはどうでした?

と、帰国直後の田中享二先生を捕まえ、聞いてみました。

>>続きを読む

秋田へ行ってきます。

天然アスファルトが露出し、滲出しているところをみるために。

トリニダードの大規模な天然アスファルトの池の様な訳にはいきませんが、日本では、秋田県で、天然アスファルトが露出し、滲出している所を見る事ができます。>>続きをよむ

日中韓防水シンポジウム

10月25日、中国杭州市で第3回 日中韓防水シンポジウム

このシンポジウム開催に際して中心になっているのが、日本の防水研究の第一人者である田中享二東京工業大学名誉教授。田中研究室にはこれまで中国、韓国ほか各国の学生が在籍し、卒業後それぞれの国の防水分野で活躍している。>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2011/11/09 世界が注目する建築ユニットの最新プロジェクトのポスターに防水工事?![]()

2011/11/08 建築学会 第6回防水シンポジウム![]()

2011/11/07 日本石油史も展示されています..11月13日まで![]()

2011/11/04 第3回 日中韓防水シンポ 石原さんより![]()

2011/11/03 屋上緑化の耐根性評価

2011/11/02 アジアから発信する防水技術

2011/11/01 ビルを守る屋上の龍

2011/10/31 秋田へ行ってきます。

2011/10/29 日中韓防水シンポジウム

2011/10/24 第8回 水コンペ

2011/10/20 「燃土燃水献上図」人気!! 2回の学芸員のお話も満席

2011/10/19 屋上緑化で考えなければならない3つの外力

2011/10/18 マンション管理会社の団体が会員の受注状況を発表

2011/10/16 11.8 (火曜日) 建築学会で防水シンポ

2011/10/15 !!!美術館で防水工事の展覧会??

2011/10/14 時代の精神を描いた小堀鞆音

2011/10/11 しばらくです。桂離宮のミニ雨仕舞

2011/10/08 都市の屋上から、環境と未来を考える

2011/10/07 防水用ル-フィングと佐野市立吉澤記念美術館

2011/10/06 プロジェクト アシアス セミナー

2011/10/04 東京駅

2011/10/03 で、銀座8丁目のカプセルタワーに行ってみました。

2011/10/01 世界建築会議

2011/10/01 本日10月1日初公開 防水の起源に関わる画

2011/09/30 明日から始まる初公開。佐野・吉澤記念美術館のお楽しみ

2011/09/29 言っとくがメタボリズムとメタボは別もんだぞ!

2011/09/29 角ビシャクのある風景 1

2011/09/28 建築物の長寿命化と建築仕上げの役割

2011/09/27 彼岸の中日のヒガンバナ

2011/09/26 東工大・小池、田中研究室のDNAを受け継ぐ、湯浅昇 日大教授

2011/09/25 防水・石油の創作オペレッタでデビューした田谷力三

2011/09/25 若沖(じゃくちゅう)の美術館で、防水の起源に関わる画を見る

2011/09/25 半年遅れのコルビジェ対談が実現

2011/09/24 茅葺き屋根を守る足利消防隊

2011/09/18 琵琶湖疏水 南禅寺水路閣報告書

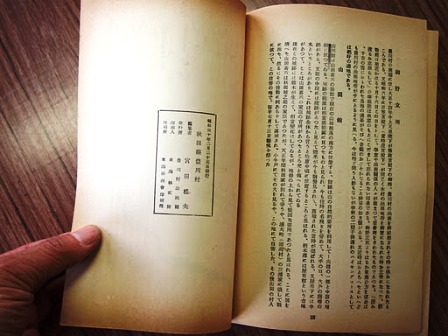

資料第参号「アスファルトルーフィングのルーツを探ねて」その5

「ルーツを探ねて」の「ルーツ」を秋田で発見。

「ルーツを探ねて」の情報源だった宮田松夫さんは3年前に亡くなったそうです。

前回の「その3」で投稿してくださった小池迪夫先生は、「近代防水のルーツ」を建築学会や国会図書館などで丹念に「探ね」られましたが、「頭のない分は足で考える」まだ若干若い記者は天然瀝青が露頭・滲出しているという山を見に行きました。もちろんガイドなしではまず無理。そこで案内役をお願いした、豊川油田の歴史を守っている平野さんに、貴重な資料を見せていただきました。初めての資料や天然アスファルトの塊を手にして興奮する記者に、平野さんは半日も付き合ってくださいました。しかも早朝まで降っていた雨は止んで爽やかな空。念のため準備していただいた長靴も不要となりました。こ日の結果は順次紹介してゆきます。

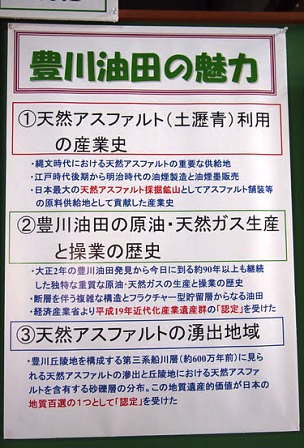

これは豊川油田を産業遺産として、また地質遺産として保存しようという活動を進めているNPO「豊川油田をヨイショする会」の事務局である東北石油(株)の一室にある資料館の展示の一部。

ところでこの本(「アスファルトルーフィングのルーツを探ねて」)が、評価される最大の理由である客観性・丁寧な取材のおおもとがどこにあるのかは、この記念誌編集委員であった小林清純さんが昭和59年7月に記した「あとがき」に読み取れます。小林さんが豊川で、現地や資料を見て興奮している様子がはっきり想像できます。しかもそれは今から30年近く前ですから、人も物も、もっともっとビビッドだったはず。「ああ、うらやましい!」なんてことを言ってはいけない。遅すぎることはない。できること、やるべきことはあるはずです。

「アスファルトルーフィングのルーツを探ねて」あとがき

黒びかりのするアスファルトは日本人の感覚にあわないといえそうです。日本古来の伝統的な文化と全く異質のものを感じるのでしょう。また、アスファルトルーフィングも黒い紙といわれる程度で、一般の人々はもちろんのこと、建築にたずさわる人にもあまり関心が持たれていないようです。

業界ではアスファルトルーフィングは昔から利用されていたということを知っていても、何時から、誰が、ということになると、正確に知っている人はいないように思います。

このたび、日新工業株式会社が創立40周年を迎えましたので、記念としてルーフィングのルーツをさぐることにしました。ところが、アスファルト業やアスファルトルーフィング業は限られた地域で零細な家業として始められたものであり、長い間には震災や戦災が重なり、資料は散逸していて雲をつかむような状態でした。

そのころ、偶然でしたが、秋田の宮田松夫氏と交際ができ、また鹿島出版会の小林弘氏に相談したところ、秋田の県立図書館の本庄平氏を紹介していただきました。それで、秋田のアスファルト事業の資料を入手できた次第です。

大正、昭和に入ってからは、業界の方々のお話を伺ったり、資料をお借りしたり、あるいは関連業界の方々にご紹介をいただくなど、心あたたまるご支援にあずかりました。

資料につきましては国会図書館、建築学会図書館、秋田県立図書館、紙の博物館などから、多数の文献を参考にさせていただきました。

本書の作成には実に数多くの社の内外の人々にお世話になりました。心から謝意を表する次第です。ただ、本文中は人物の敬称は略させていただきましたのでよろしくご寛容のほどお願いいたします。

もちろん、素人が編集したものですので充分なものとは思えませんし、今後ともご指導下さいますようお願いいたします。

また本書の制作には、鹿島出版会の加藤英男氏と笠原邦久氏のご親切なご協力を得ました。深くお礼を申し上げます。

昭和59年7月

記念誌編集委員 小林清純

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。

Thanks for your visit 3227 since 24 April 2010