2013年1月12日 号(№129)

2013年1月12日 号(№129) ![]()

2013年 睦月むつき 平成25年、昭和88年、大正102年、明治146年

2013年1月1日 平成25年元旦

明けましておめでとうございます

謹賀新年

>>つづきを読む

正倉院の屋根補修でも用られた銅板 その2

昨年2012年9月21日、宮内庁正倉院事務所(奈良市)は約100年ぶりの修理で約3万6千枚の屋根瓦すべてが下ろされた国宝・正倉院正倉を初めて公開、9月23日までの3日間で希望者の中から抽選で選ばれた約4200人が見学しました。>>つづきを読む

ルーフネット2012年の主な掲載記事

2012年すなわち平成24年、大正101年、明治145年のルーフネットに掲載した記事を振りかえって見ます。まず絶対はずせないものは…>>つづきを読む

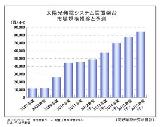

2011-2016年度市場 年成長率13.3%を予測

2016年には842億円の市場規模に 矢野経済研究所が予測

矢野経済研究所が国内太陽光発電システム設置架台市場の調査を実施、2016年には842億円の市場規模に達すると予想している。調査期間は2012年4月~8月。調査対象は太陽光発電システムインテグレーター、太陽光発電システム設置架台メーカーなど。>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2013/01/12 絵日記 F.ヴァッサーの家![]()

2013/01/07 平成25年 巳年絵馬![]()

2013/01/09 世田谷民家園で1月27日(日曜)茅葺き体験![]()

2013/01/08 国宝 鳥獣戯画と防水![]()

2013/01/06 平成25年近江神宮かるた名人・クイーン戦![]()

2013/01/02 正倉院の屋根補修でも用られた銅板 その2

2013/01/01 2013年初詣 大宮八幡宮

2013/01/01 2013年1月1日 平成25年元旦

2012/12/31 金木犀

2012/12/29 ルーフネット2012年の主な掲載記事

2012/12/29 2011-2016年度市場 年成長率13.3%を予測

2012/12/28 コンクリート表層の品質と耐久性

2012/12/25 屋根に穴をあけない太陽光発電設置架台

2012/12/26 ひび割れ、雨漏りトラブル 相変わらずトップ

2012/12/24 GZのクリスマスとRNのクリスマス

2012/12/21 絵日記 歌舞伎座

2012/12/20 有効細孔量を指標にコンクリートの性質を探る。

2012/12/20 98年前の今日12月20日は東京駅開業の日

2012/12/18 24年度防水工事基幹技能者合格は135人

2012/12/17 訃報 元(社)全国防水工事業協会専務理事・受田孝清氏

2012/12/16 「樹脂接着剤注入施工」技能士1万人突破の軌跡

2012/12/15 鶴川絵日記 梅

2012/12/13 湯浅昇教授の「塗材から見たコンクリート」、今回は第2回め

2012/12/12 大元宮の雨

2012/12/09 正倉院本屋を支える根太の鼻にかぶせた銅板

2012/12/08 正倉院正倉大改修 第3回現場公開 見学申込は12月28日まで

2012/12/07 近江八幡のヴォーリズ見学会

2012/12/07 湯浅昇日大教授のコンクリート講座連載開始

2012/12/05 永観堂禅林寺阿弥陀堂の縦雨樋と鬼

2012/11/29 RN秋の田ギャラリー 百人一首巻頭歌は防水の歌

2012/11/29 「外壁接合部の目地防水における性能設計に向けて」

2012/11/28 近江八幡のヴィーリーズと11日目の月

2012/11/28 気象庁の面白そうなシンポです

2012/11/28 明治生れの銅かざり職人・鴨下松五郎「板金工事今昔」最終回

2012/11/24 絵日記 国際文化会館の紅葉

2012/11/23 アーキニアリング・デザイン展2012

2012/11/22 第42回熱シンポ

2012/11/21 マザーKKによるノアの方舟 その3

2012/11/20 韓国世界遺産「わらぶき屋根危機」NHKが朝のニュース放映

2012/11/20 職人の習い事

2012/11/18 第39回水コンペ。1等は水野・越後組

2012/11/17 銅センター広報誌が東京駅屋根工事を特集

2012/11/14 黒門の瓦屋根と表慶館の銅板ドーム屋根

2012/11/14 大根の芽

塗り材のふくれ・はがれ

塗り材から見たコンクリート 5回目

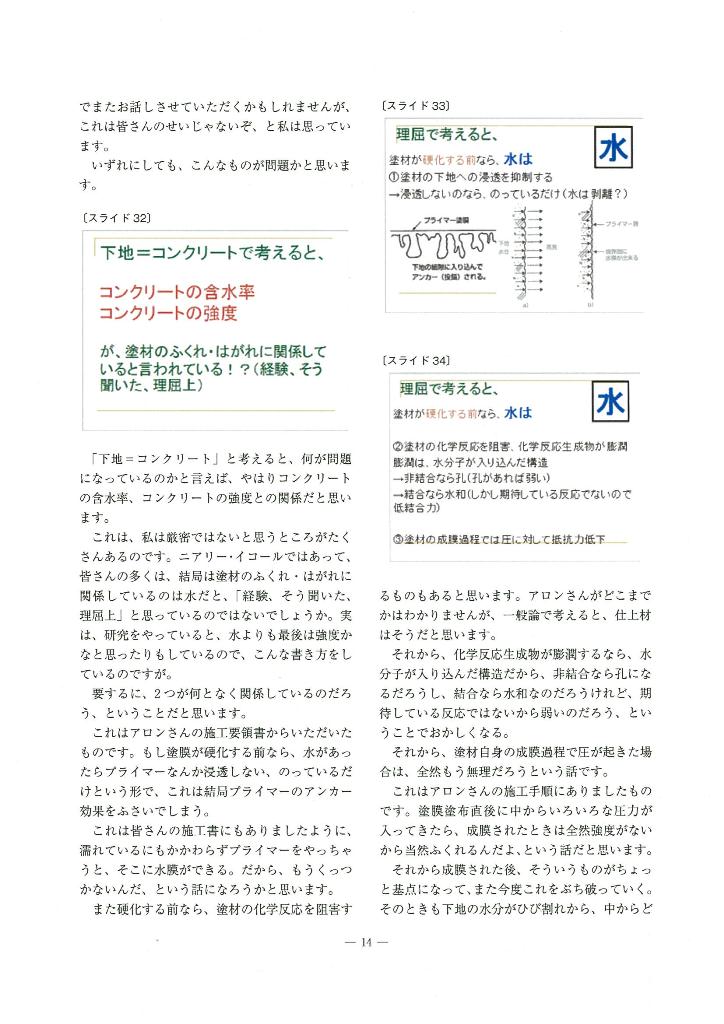

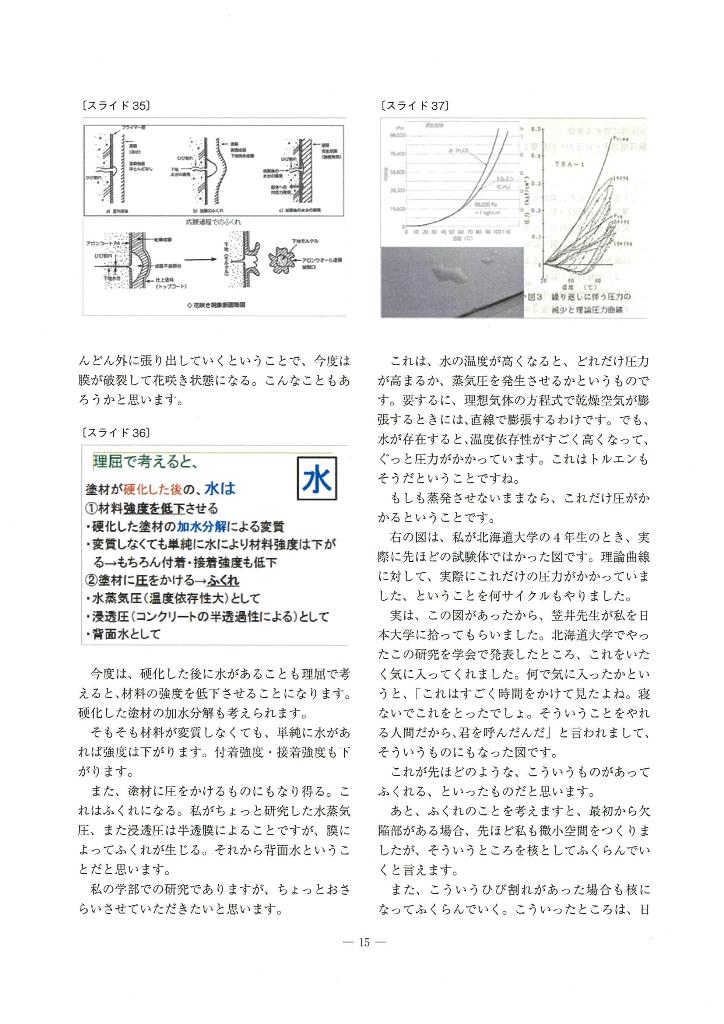

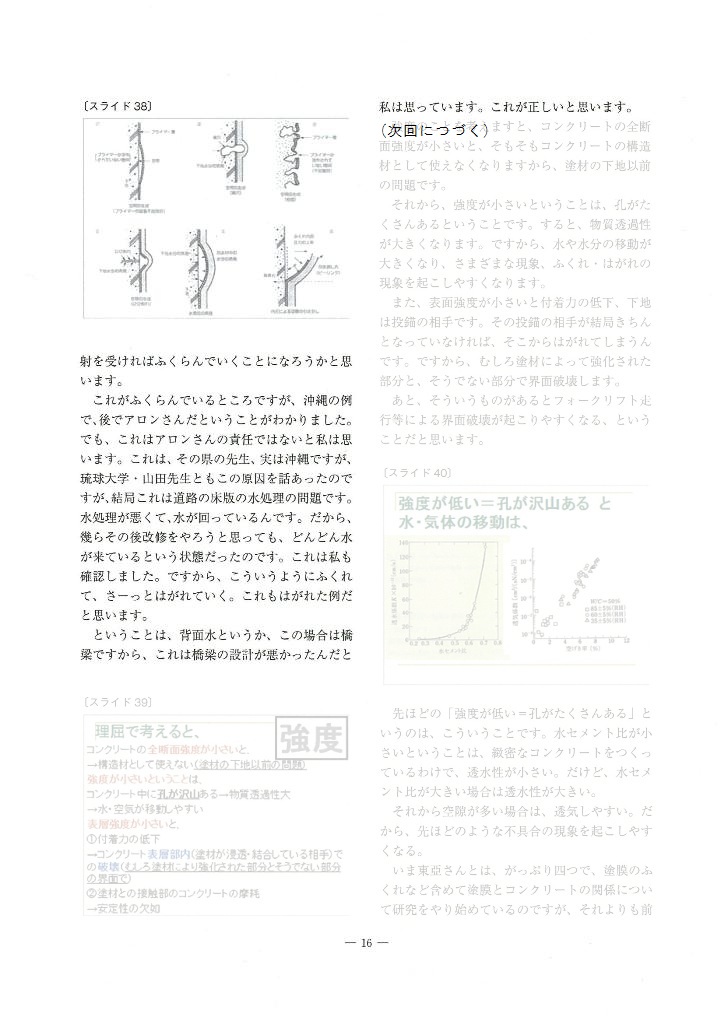

鉄筋コンクリートのウィークポイントである表面を塗り材で保護するわけだが、具体的に何を防ぐかというと、それはCO₂、水などである。ところが守るはずの塗材がふくれたり、はがれたり、時によっては加水分解してしまう。それはなぜか、どう防ぐか。湯浅教授の防水マンのためのコンクリート教室5回目です。

2013/01/04(金) 00:51:58|躯体保護と混凝土|

「塗材からみたコンクリート」その⑤

2013/01/00(0)00:44:24|躯体保護と混凝土|

(つづく)

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。