2013年10月12日 号(№166)

2013年10月12日 号(№166) ![]()

2013年 神無月かんなづき 平成25年、昭和88年、大正102年、明治146年

H24年度 全国屋上・壁面緑化施工実績等調査

24年度の屋上緑化面積はサッカーコート31面分、壁面緑化は9面分

国交省がアンケート調査

都市緑化月間が始まった10月1日、国土交通省は「平成24年全国屋上・壁面緑化施工実績等調査結果」を発表した。>>つづきを読む

釜石漁師のみんなの家 竣工式延期

ということは、「屋根葺きボランティアはまだ間に合う」幸運ということですね。

東日本大震災で壊滅した岩手県釜石市の漁業支援、交流人口拡大を目的に建設中の「釜石漁師のみんなの家」。>>つづきを読む

第7回防水シンポは10月28日(月曜)

日本建築学会防水工事運営委員会は、委員会活動の成果をいち早く公表し関係者から得た要望や意見を今後の委員会活動に反映することを目的として、「防水シンポジウム」を開催してきた。

7回目となる今回のテーマは、建築防水分野における新たな取り組み。>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2013/10/12 防水博士の博士論文 その⑬![]()

2013/10/10 新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える![]()

2013/10/10 「建築用シーリング材ハンドブック」の改訂版発刊![]()

2013/10/09 湯島聖堂の首なし鬼![]()

2013/10/08 「ずいき祭り」の「ずいき神輿」の屋根は「ずいき葺き」![]()

2013/10/08 笠木と言っては失礼かも![]()

2013/10/07 スレート屋根と銅瓦屋根と伊東忠太![]()

2013/10/04 屋上鉄道

2013/10/02 屋根 夕陽と北野天満宮本殿

2013/10/01 H24年度 全国屋上・壁面緑化施工実績等調査

2013/09/28 釜石漁師のみんなの家 竣工式延期

2013/09/27 第7回防水シンポは10月28日(月曜)

2013/09/26 24年度売上100億円超え。

2013/09/26 雨の銅鳥居

2013/09/24 地下鉄道

2013/09/23 迎賓館赤坂離宮前庭公開は、11月1日(金)~3日(祝・日)

2013/09/21 グランルーフはやっぱり グラン庇(ひさし)ではなかった

2013/09/17 釜石・漁師のみんなの家のルーフィング

2013/09/15 追分の家のあんこう

2013/09/14 夏 熱中症搬送者数 初の5万人超え

2013/09/13 「メンブレン防水がわかる本」 ~マツケンの防水考現学~

2013/09/12 周山街道をゆく

2013/09/11 迎賓館赤坂離宮は世界的にも貴重なネオ・バロック様式建築

2013/09/10 9.26に「第3回 社会保険未加入対策推進協議会」開催

2013/09/06 「原発の汚染水漏れ 」で国交省大田大臣の発言

2013/09/05 T's スタイル8号は東京駅丸の内駅舎保存・復原特集

2013/09/05 防水博士の博士論文 その⑫

2013/09/04 高温・豪雨で記録更新 気象庁が2013年夏の天候を総括

2013/09/04 なぜか樋だけピカピカ迎賓館

2013/09/02 京都屋根絵日記

2013/09/01 正倉院(奈良)4回目の修復現場公開

2013/08/31 鶴川絵日記:ごぼうの花

2013/08/28 建築学会 第7回防水シンポジウム

2013/08/28 光る松

2013/08/27 赤坂迎賓館一般公開 8月22日(木)から8月31日(土)まで

2013/08/25 赤坂迎賓館より残暑お見舞申し上げます。

2013/08/24 全アロン防水組合平成25年8月23日通常総会

2013/08/21 職人が茅葺解説と棟上げ再現

2013/08/20 防水博士の博士論文 その⑪

2013/08/20 第2回茅葺きの里現地研修会(岩手県一関市)

2013/08/20 吉村昭「虹の翼」あるいは二宮忠八と防水の起源

2013/08/16 期間限定 大文字グッズ

2013/08/16 よくある質問 RC橋

2013/08/16 武相荘の禅寺丸柿が色づき始めました

2013/08/15 大島久次博士追加情報

2013/08/14 蛙の丸のみ

2013/08/14 横浜開港記念館のステンドグラス

2013/08/13 防水博士の博士論文 その⑩

2013/08/12 煉瓦タイル落下防止ネットで一緒にくくられてしまったススキ

2013/08/11 よくある質問

2013/08/09 防水専門誌「月刊防水ジャーナル」が創刊500号記念号発刊

2013/08/06 防水博士の博士論文 その⑨

2013/08/06 旧万世橋駅

2013/08/05 日本建築学会大会・北海道

2013/08/04 中華街の緑釉瓦屋根で溶けた銅瓦を思い出す。

2013/08/01 国交省が遠隔ひび割れ検出方法を公募

2013/07/29 「施工と管理」 銅屋根クロニクル -5-

2013/07/29 東京駅の屋根工事

2013/07/25 建築学会大会・北海道 特別講演は伊東豊雄さん

2013/07/23 樹木医の手の上で、バッタを食べる雀

2013/07/22 建築学会防水シンポの歴史(シーリング中心に)

2013/07/21 水は透すな、筋通せ

2013/07/19 旧万世橋駅遺構を整備活用し、まちの魅力向上めざす

2013/07/19 2013年 第一四半期の生産量

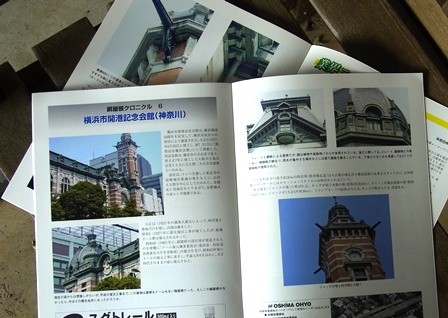

「施工と管理」 銅屋根クロニクル -6-

今月の「銅屋根クロニクル」は、横浜市開港記念会館

(一社)日本金属屋根協会機関誌「施工と管理」の二月号での正倉院を皮切りに、全国の歴史的建造物の銅板屋根や樋の材料と施工技術を「銅屋根クロニクル」として紹介してきました。「施工と管理9月号」今回の銅屋根クロニクルは6回目。煉瓦とスレートと銅板が美しい横浜市開港記念館です。

記事は協会機関誌への掲載のあと順次、同協会のホームページに「銅屋根クロニクル」してアップされることになっています。http://www.kinzoku-yane.or.jp/

写真も大きく見やすいので絵是非ご覧ください。但し、諸般の事情で、まだ1回目の奈良・正倉院「瓦を下した正倉院正倉」のみです。

※ ※ ※

銅屋根クロニクル 6 横浜市開港記念会館(神奈川)

「施工と管理」2013年9月号より

横浜市開港記念会館は、横浜開港50周年を記念して、横浜市民からの寄付により建設された。大正6(1917)年6月30日に竣工し、翌7 月1日に「開港記念横浜会館」として開館した。同記念館は、横浜市の公会堂であり、翌大正7年に竣工した大阪中之島公会堂とともに大正期二大公会堂建築 といわれる。

設計は、コンペ当選した東京市の技師福田重義の案をもとに、山田七五郎を中心にして行われた。赤煉瓦に花崗岩をとりまぜた、辰野様式の赤レンガ建築である。

平成の復元工事で屋根・ドームが復活

現在の姿からは想像しがたいが、平成の復元工事まで、この建物は現在の屋根もドームもない陸屋根だった。もしこの銅屋根がなかったら、今ほどの観光名所になっただろうか。

大正12(1923)年の関東大震災によって、時計塔と壁体だけを残し、内部は焼失した。

昭和2(1927)年に震災復旧工事が竣工したが、屋根ドーム群は復元されなかった。

昭和60(1985)年に、創建時の設計図が発見されたのを契機に「ドーム復元調査委員会(委員長:村松貞次郎東京大学名誉教授)」の提 言を受け、昭和63年度にドームの復元工事に着手し、平成元年6月16日に、大正時代そのままの姿に復元された。

スレートと銅板による屋根だが、銅は鋳物や装飾用パネルが多用されている。施工に際しては、スレート、銅鋳物との取り合い、薄銅板の納まり、雨水が集中する場所などには捨て銅板を敷きこんでいる。下地とのなじみを考慮して0.3ミリの磨銅板が使用された。

ひときわ目立つ高さ約36mの時計塔(鉄骨煉瓦造)は大正期の煉瓦作り構造技術の水準を示すとともに、石材装飾のディテールにはセセッションスタイルの反映がみられるという。塔は現在「ジャックの塔」と呼ばれる。

ジャックの塔と四方を睨む大砲? 射撃管制用レーダーを照射したターゲットは黒船か。

ジャックの塔のガーゴイルは黒船に向けた大砲?

キ ングが県庁本館の塔(昭和3年約49m)、クイーンが横浜税関の塔(昭和 9年約51m)、ジャックが(大正6年約36m)。トランプカードの絵札からとも、チェスの形からとも、諸説ある。

換算600ミリの望遠レンズでズームアップすると、ますます大砲に見えるが、実はこれは樋(とい)の落とし口。「ガーゴイル」だ。

ガーゴイルとは西洋建築の屋根の上に置かれ、雨樋を通ってきた水の排出口としての機能を持ち、西洋では動物を模ったものが多い。歴史はギリシャや古代エジプト時代にまで遡る。日本の鬼瓦につながる魔除けの要素も併せ持つ。

調査報告書によると、屋根工事に使用された薄銅板葺総面積は1,542㎡、使用薄銅板面積は2,993㎡、588人工による作業だったそうだ。

鋳物やパネルの使用が多く、厳つい表現であるため、がっちりした樋が全体の意匠の中でも違和感なく納まっている。

球体・円錐形の尖塔頂部は2ミリの銅板ヘラ絞り。

銅屋根クロニクルバックナンバー

- 銅屋根クロニクルNo.1 「施工と管理 2013.2 [瓦を下ろした正倉院正倉(奈良)」

- 銅屋根クロニクルNo.2 「施工と管理 2013.4 「大阪城天守閣(大阪)」

- 銅屋根クロニクルNo.3 「施工と管理 2013.5 「築地本願寺(東京)」

- 銅屋根クロニクルNo.4 「施工と管理 2013.6 「中之島公会堂(大阪)」

- 銅屋根クロニクルNo.5 「施工と管理 2013.7.8「日本聖ハリストス正教会教団復活大聖堂(東京)」

- 銅屋根クロニクルNo.6 「施工と管理 2013.9 「横浜市開港記念会館」

2013/10/04(金) 00:00:16|屋根|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

- 防水の博士たち

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。