2014年6月20日 号(№200)

2014年6月20日 号(№200) ![]()

2013年 水無月みなづき 平成25年、昭和88年、大正102年、明治146年

絵日記

新着ニュース

2014/06/16 近江地方の茅葺き屋根の妻飾り![]()

2014/06/16 現存する最古の駅舎![]()

2014/06/15 一般社団法人全国防水工事業協会 第2回通常総会![]()

2014/06/12 (一社)全国防水工事業協会関東・甲信支部総会![]()

2014/06/11 瓦屋根の語る琉球諸島の歴史

2014/06/11 yane enikki 6月

2014/06/08 時の記念日と防水

2014/06/05 塩ビシート防水大手、出荷量400万平米に迫る

2014/06/04 第51回 日本アス防水工業協組総会

2014/06/02 建築博物教室 第2回

2014/06/01 「施工と管理」 銅屋根クロニクル -14-

2014/05/31 ネオバロック屋根の3点セット

2014/05/30 第11回 プロジェクトアシアス セミナー

2014/05/29 リニューアル技術開発協会総会

2014/05/28 防水博士の博士論文 その⑱

2014/05/24 KRK第45回定時総会

2014/05/24 横浜屋上鉄道

2014/05/22 2014年度日本ウレタン建材工業会総会

2014/05/21 絵日記 角ビシャクのある風景

2014/05/20 防水博士の博士論文 その⑰

2014/05/20 ヴェネチア・ビエンナーレは6月7日から

2014/05/18 yanenikki 貨物船の甲板のような屋根

2014/05/17 社会保険等未加入対策を強化

2014/05/17 絵日記 バナナ

2014/05/14 防水博士の博士論文 その⑯

2014/05/09 流舟face 11

2014/05/08 石巻日記

2014/05/08 第4回子どものまち・いえワークショップ提案コンペ

2014/05/07 防水博士の博士論文 その⑮

2014/05/06 クールルーフガイドブック

2014/05/05 故 須山清紀氏 お別れの会

2014/05/04 建築物リフォーム・リニューアル調査報告

2014/05/02 屋根で壁で床。石ノ森萬画館 と鯉のぼり

2014/05/01 RN face 9

2014/04/30 自然から学ぶ建築構造デザインを募集

2014/04/29 「施工と管理」4月号は表紙も連載も博物館です

2014/04/29 絵日記・大宮七条上ル

2014/04/28 yanenikki 名古屋城の瓦模様

2014/04/25 ダイヤフォルテ工業会総会

2014/04/21 プロジェクトアシアス第11回マンション改修研修セミナー

2014/04/22 米国の防水100年史・125年史

2014/04/20 「新国立競技場、何が問題か」出版記念パーティー

2014/04/19 霞が関の思いだし桜

2014/04/18 ヴェネチア・ビエンナーレ 日本館展示プランなどでプレビュー・トーク

2014/04/17 日大湯浅研などが京都の伝統技術研修

2014/04/16 流舟face 8 はなたれ

2014/04/13 国宝名古屋城の金のシャチ

2014/04/08 防水関係者にとって「近江神宮燃水祭」とは何か?

2014/04/13 yanenikki 花と屋根 名古屋城

2014/04/06 輿石教授が中国浙江工業大学で講演

時の記念日と防水

近江神宮境内に復元された漏刻(ろうこく)。

6月10日は時の記念日。それが屋根や防水と何の関係があるのだ、と思われるかもしれませんが、実はとても深い繋がりがあるのです。

創業者の名前に「時」がつくことから、この日を自社の創立記念日にした防水工事店もあります。もちろん、これが理由ではありません。

時の記念日が制定されたのは大正9年(1920年)です。なぜこの日が時の記念日なのか。

その前に「日本で最初に時計を作った人は?」。

答えは「天智天皇」。この時計は水時計で「漏刻」といいます。天智天皇は日本で最初に時報を打たせた人でもあります。

最下槽のフロートに「矢が取り付けられている。

また天智天皇は、「燃土燃水献上」及び百人一首巻頭歌である「秋の田の…」という防水の歌との関係で「防水の祖神」ともい言ってよい存在です。詳細は近江神宮公式HP http://oumijingu.org/にあるROOF-NETのバナー「日本書紀とアスファルト」から、ご覧ください。

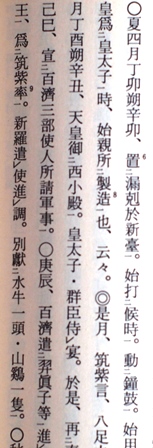

日本書紀天智天皇十年(671年)に以下の記載があります。

現代語訳では

夏四月二十五日、「漏刻」を新しい台に置いて、初めて鐘・鼓を打って時刻を知らせた。この漏刻は、天皇がまだ皇太子(中大兄皇子)だった時に作ったものであるという。云々。(注:「云々」は原文まま)。

となります。

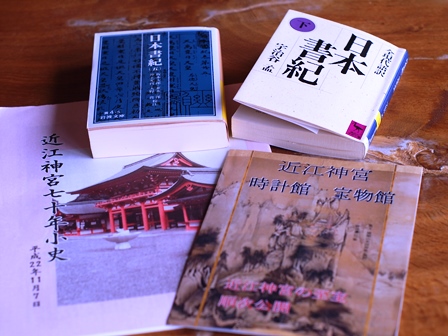

その天智天皇を祭神として祀る滋賀県大津市の近江神宮では、毎年6月10日天智天皇を時の祖神として崇敬する時計関係者が中心となり、漏刻祭が斎行されています。境内の「時計館宝物館」では、和時計をはじめ各種の古時計などを展示しています。日本和時計学会や日本暦学会の事務局も神宮内に置かれています。また境内に設置された漏刻(水時計)や日時計は、オメガ社、ロレックス社からの献納によるものです。

重要なのはその日本最古の時計の動力となる水。この水を「漏水」といいます。

近江神宮の資料によると、漏刻を管理するのは陰陽寮という役所で、漏刻博士が20人もの部下を統括して、クリーンに管理していたそうです。近代防水のルーファーは1000年以上の歴史を持つ勾配屋根の雨仕舞とは違った、水を厳密にコントロールする「制水」という意識が求められます。勾配屋根では、水といわば「仲良く」付き合うのに対し、近代以降のメンブレン防水はある意味で「力ずく」のコントロールが求められる、とも言えます。

屋上利用や近代的ビルの蓄熱槽の防水に係わる防水技能者は、陰陽寮のスタッフのようですね。

ここでは矢の一目盛が10分にあたる

天智天皇の別名 天命開別大神(あめみことひらかすわけのおおかみ)は、日本の運命を開き、画期的な新時代を確立したことによる尊称だそうです。

越の国(新潟県)より大津宮に「燃ゆる水(原油)・燃ゆる土(天然アスファルト)」が献上された日本書紀の記事は、わが国の文献における「石油」の初見であり、天智天皇は各種の科学技術を積極的に使用したことが記録からうかがえるといいます。この点で天智天皇を近代産業史的に重視する視点もあります。

精密日時計境内には精密日時計も。

天智天皇は、①「燃える土」という防水の起源に係わる記録 ②百人一首の巻頭歌「秋の田のかり庵の いほの 苫をあらみ 我衣では 露に濡れつつ」という「雨漏りの歌」だけでなく、③「漏水」を動力とする最古の時計という点で、防水と極めて深い関係にある人物です。近江神宮で7月7日に斎行される「燃水祭」は防水業界にとって最も重要な祭事ですが、6月10日の「漏刻際」にも注目すべきでしょう。

黒川村460キロの文字が刻まれている。7月1日黒川で燃える水が採油され、7月7日近江神宮の燃水祭で奉献される。

2014/06/08(日) 19:12:09|ニュース|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

- 防水の博士たち

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。