2013年3月27日 号(№139)

2013年3月27日 号(№139) ![]()

2013年 弥生やよい 平成25年、昭和88年、大正102年、明治146年

防水の博士たち

防水に関する学位論文

防水研究の第一人者、田中享二東工大名誉教授のもとに資料が集まってきています。>>つづきを読む

日本金属屋根協会が「銅屋根クロニクル」連載開始

正倉院の屋根の話が㈳法人金属屋根協会の機関誌に掲載。

第1回は正倉院「瓦を下した正倉院正倉」

社団法人日本金属屋根協会が毎月発行する機関誌「施工と管理」の2月号から「銅屋根クロニクル」が始まり、第1回の記事に昨年9月に行われた工事現場公開の様子を書かせていただきました。>>つづきを読む

地下外壁、耐久性評価試験方法など防水小委員会が委員を公募

日本建築学会が「材料施工委員会委員」を公募

材料施工委員会が、次の小委員会委員を公募している。

参加を希望する会員は、以下の項目を記入して、同学会事務局研究事業G浜田担当へメールで申請する。

E-mail:hamada@aij.or.jp >>つづきを読む

二川幸夫氏 3月5日死去

建築写真家の二川幸夫氏が3月5日死去

二川幸夫死去を報じた3月12日の朝日新聞…>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2013/03/27 屋上動物園![]()

2013/03/24 改修工事後の保全計画を標準化![]()

2013/03/23 ATS協議会定時総会と講演会![]()

2013/03/22 奈良学カフェの鹿サイダー![]()

2013/03/21 第35回「全日本中学生『水の作文』コンクール」募集中![]()

2013/03/20 「自分ができなきゃ職人はついてこない」![]()

2013/03/18 正倉院屋根金物絵日記

2013/03/17 防水の博士たち

2013/03/16 日本金属屋根協会が「銅屋根クロニクル」連載開始

2013/03/16 建築という名の機械

2013/03/15 地下外壁、耐久性評価試験方法など防水小委員会が委員を公募

2013/03/05 二川幸夫氏 3月5日死去

2013/03/12 銅板屋根職人は光の魔術師

2013/03/12 enikki 夜の小田急

2013/03/10 あんこうを吊るす鈎まで美しい

2013/03/08 住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業応募は13日(水)まで

2013/03/07 大プロジェクト・淀橋浄水場の土木防水は明治41年末か

2013/03/05 民家研究における伊藤ていじの位置

2013/03/05 宝ヶ池で泣いたはなし

2013/03/05 新幹線の屋根はなぜ黒い。

2013/03/04 蓄熱槽断熱防水工事技術指針(案)講習会

2013/03/03 表面被覆材でコンクリートを守る。

2013/03/02 防水歴史図書館について

2013/02/28 防水メーカーだからできる省エネ・創エネ

2013/02/26 村野藤吾が名付けた「スタンディング工法」

2013/02/22 インフラの老朽化に備え点検・診断研究テーマ公募

2013/02/22 ニコライ堂

2013/02/21 北海道地区の建築関係者対象に講演会

2013/02/21 夜の箱根路

2013/02/20 二川の写真を藤本壮介の会場構成で見る

2013/02/18 押切もえが、防水を語る

2013/02/18 私が鮟鱇を作ったら、格好が悪いからと踏み潰されました。

2013/02/17 2013年度竹中育英会建築研究助成候補募集

2013/02/15 貫通部隙間の耐熱シール材充填不足で是正指示

2013/02/14 平成24年度 国土と交通に関する図画コンクール

2013/02/13 蓄熱槽断熱防水で指針

2013/02/11 ピングラウト協議会27回総会

2013/02/10 法然院 山門屋根 葺替え

2013/02/10 ササ刃やマトモで、道路に並べた長モノを切る

2013/02/09 「建築着工統計報告平成24年計」

2013/02/08 鶴川絵日記 ロウバイ

2013/02/07 気軽に世田谷で軒葺き体験

2013/02/06 リニューアル技術開発協会新年情報交換会

2013/02/04 立春絵日記

2013/02/03 銅板屋根工事の生き字引、斉木益栄さんのお話が始まります

2013/01/30 KRK新年会

2013/01/29 コスミック工業会今年も余興は落語で新年会

2013/01/28 日本金属屋協会新年会

2013/01/27 全アロン防水組合新年講演会・賀詞交歓会

2013/01/27 コンクリートの白化現象

2013/01/25 社会資本の老朽化対策会議設置

2013/01/24 南禅寺を横切る水路閣のひび割れ報告書

2013/01/22 東京国立博物館所蔵ミイラの柩の黒はアスファルト?

2013/01/21 「日本の民家一九五五年 二川幸夫・建築写真の原点」展

2013/01/20 大阪城天守閣の銅瓦

2013/01/19 含水率測定技術日本一

2013/01/19 天徳内裏歌合(防水マンのための百人一首講座)

2013/01/19 1000日前 ROOF-NET ホームページ OPEN ! でした。

2013/01/18 水路閣のつらら2013年

2013/01/17 絵日記 日吉大社のベーレンアウスレーゼ柿

:

以前の更新情報はこちらをクリック!

「自分ができなきゃ職人はついてこない」

連載7回目 銅板屋根とともに(下)

「自分ができなきゃ職人はついてこない」という言葉は、防水工事の取材の際、良く聞きました。工事店の管理者がえらそうに指示しても、職人たちは、なかなか思うようには動いてくれません。特に昔はそうでした。防水に限らず建築の専門工事ではどこも同じだったはずです。もちろん板金工事でも。

横浜開港記念館

RN138号の絵日記(トイ日記)で紹介した鮟鱇は築地東本願寺の竪樋でした。現在小野工業所で顧問を務める中原征四郎さんによると、本願寺のかまぼこ屋根を葺いたのは先代社長の小野留吉氏。その改修工事であの鮟鱇を作ったのが入社2年目の中原さんだった。樋のことで職人から相談されるとよく「築地本願寺の樋を見てこい」と言ったそうだ。

「いわば鮟鱇鉤あんこうかぎ」なんて勝手なことをいいましたが、この竪樋固定金物、鋳物製で「でんでん」というそうです。

銅板屋根とともに(下) その④

改修工事での気づかい

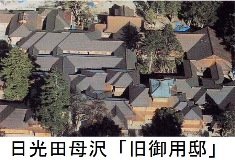

日光田母沢御用邸の改修工事も印象に残っています。この建物は、大正天皇のために建てられたもので、先の戦争中は現在の天皇陛下が疎開されておりました。とても素晴らしい建物です。当初の屋根は柿葺きでしたが、それを昭和6 年から8 年の3 年間掛けて銅板に葺き替えています。この屋根の改修を担当しました。

屋根の総面積は6.600 ㎡程度ですが、何棟もの勾配の違う屋根が全て谷と棟でつながれています。葺き足は60mm ほどです。最初は定尺四つ切で葺き足130mm での改修を考えたのですが、「昔のままに改修」という方針でしたので、葺き足などは従来のものに合わせました。

しかし従来の屋根はほとんどの谷が雪で起こされているなどの故障も見られましたから、谷のはぜの位置や方向など安全上重要と思われる部分については事故が起きにくいように、こちらの要望どおり変更していただきました。

天眼鏡で復元する

それと横浜開港記念館の修復でしょうか。この建物は関束大震災で上部が飛んでしまったままになっていました。これを復元しようということになったのですが、当時の図面は無く、写真が残されていただけでした。元の柱などは残っていましたからそれで寸法を押さえて、写真と照らし合わせていきました。天眼鏡で写真を見ながら「これはこうかな…。こうしなきゃダメかな」といった感じで銅板の部分を復元していきました。

その作業も大変でしたが、工事の終わる時期になって職人さんが間に合わなくなり、私も部下を連れて現場で2 晩徹夜。大事な所のハンダ付けは私がやりました(笑)。

完成したときに偶然、図面が出てきたんです。建設したときに監督をされていた方が亡くなり、そのご自宅から図面が発見されたそうです。その図面を元請の清水建設の方が持ってきて比べたのですがバッチリでした(笑)。天眼鏡を見ながら作り上げたものと図面が全く一緒でした。作り話のようですが、これは最高の経験でしたね。まぁ図面がもっと早く出てきていれば、仕事は楽だったでしょうけど… (笑)。

(次号に続く)

日本金属屋根協会機関誌「施工と管理」より転載

(つづく)

2013/03/20(水) 00:44:24|屋根|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。