2016年2月8日 号(№281)

2016年2月8日 号(№281) ![]()

2016年 如月きさらぎ 平成28年、昭和91年、大正105年、明治149年

雨水活用基準で講演会 建築学会

「雨水法」公布で雨水利用本格化へ

日本建築学会環境基準 雨水活用技術規準

「雨を防ぎ流し去る」という従来の建築のつくり方を根本的に見直す必要がある、と考えた建築学会は、雨を貯めて活かす「蓄雨(ちくう)」という新たな概念を提示し、2011 年「雨水活用建築ガイドライン」を制定した。>>つづきを読む

第10期コスミック工業会賀詞交歓会

技術講習会、と恒例立川流落語会

コスミック工業会(渡辺光会長)は1月21日、東京・中野の中野サンプラザで第10期コスミック工業会賀詞交歓会を開催した。>>つづきを読む

KRK 平成28年新年会

新春講演会は千葉工大 石原准教授

合成高分子ルーフィング工業会(KRK)は平成28年1月22日、東京四谷のスクワール麹町で、平成28年新年会を開催した。>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2016/02/05 コンクリートの耐久性低下の問題に外壁防水材はどう対応してきたか![]()

2016/02/03 平成27年度 「防水施工管理技術者」認定試験![]()

2016/02/01 鬼が出る寺![]()

2016/02/01 2015年ウレタン防水材出荷量 NUK発表![]()

2016/01/26 「施工と管理」銅屋根クロニクル-30-特別編

2016/01/26 雨水活用基準で講演会 建築学会

2016/01/25 第10期コスミック工業会賀詞交歓会

2016/01/22 KRK 平成28年新年会

2016/01/21 JMRA(一社)日本金属屋根協会 平成28年新年会

2016/01/20 全アロン防水組合関東支部 平成28年賀詞交換会

2016/01/20 銅屋根クロニクル№20までJRMAに

2016/01/18 2016年都心 初積雪

2016/01/17 しめ飾り平成28年

2016/01/15 「施工と管理」銅屋根クロニクル-29-

2016/01/14 沓型鴟尾(シビ)

2016/01/13 「シーリング業界の父」 苅谷勝(マサル)氏のこと。

2016/01/12 赤と緑青と緑釉

2016/01/11 JMRAのHPに銅クロ11~15登場、軽井沢美術館も

2016/01/10 池上本門寺

2016/01/09 京都市美術館と巨大な朱鳥居

2016/01/07 川崎大師

2016/01/06 住宅の取得・改修に関する支援制度等説明会

2016/01/03 第5回 日中韓防水シンポジウム

2016/01/03 ルーフネットの注目記事(カテゴリー:奥のみず道 2015年)

2016/01/02 元旦恒例 平安神宮の翁奉納

2016/01/01 平成28年元旦の屋根

2016/01/01 謹賀新年 平成28年元旦

2015/12/27 ルーフネットの注目記事(カテゴリー:日本書紀と瀝青2015)

2015/12/31 2015.12.31 除夜

2015/12/31 赤坂迎賓館 冬の一般公開

2015/12/25 屋根とセンダンの実

2015/12/24 夜の舞台

2015/12/20 社保未加入対策協議会第5回協議会

2015/12/19 羽子板市の夜

2015/12/19 特別な燃水祭を報道

2015/12/16 屋根と実

2015/12/15 中野棟梁がNHK「美の壺」で茅葺き屋根を語る

2015/12/14 ビーナス神社の銅版屋根

2015/12/13 「奥のみず道」第8回は「聖書に書かれた第4のアスファルト」

2015/12/09 「第42回日新工業建築設計競技」表彰式

2015/12/09 インフラ長寿命化計画に注目

2015/12/09 技術の日本、マーケティングの韓国

2015/12/08 JWMA第6回研修会

2015/12/08 降棟鬼男(くだりむねおにお)くん

2015/12/05 屋根とこう葉

2015/12/02 夜の屋根

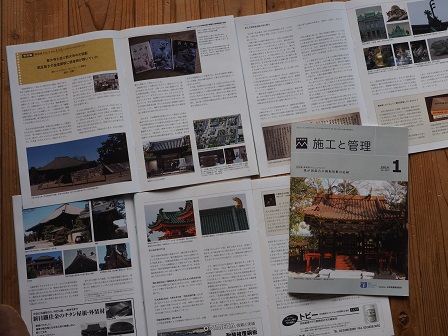

「施工と管理」銅屋根クロニクル-30-特別編

東大寺と並ぶ西大寺の大伽藍

銅瓦葺きの金堂屋根に錺金物が輝いていた

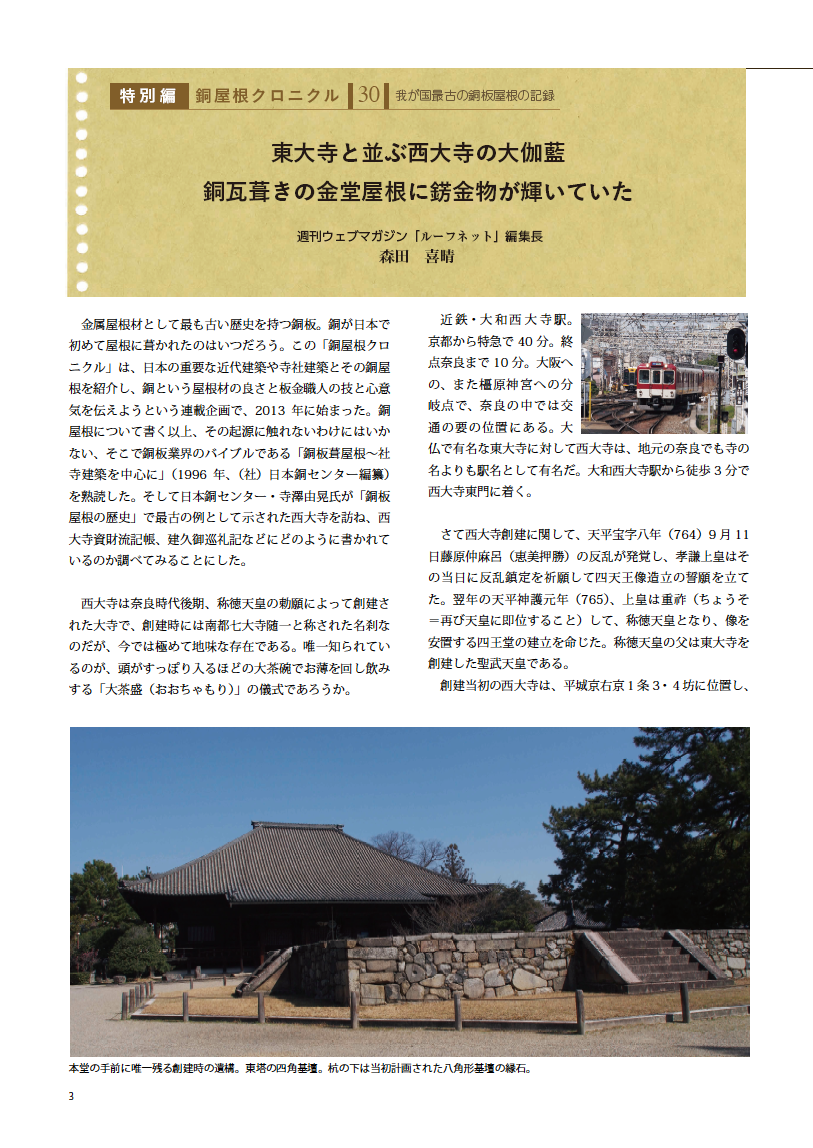

西大寺行きの列車が近鉄大和西大寺駅に到着。

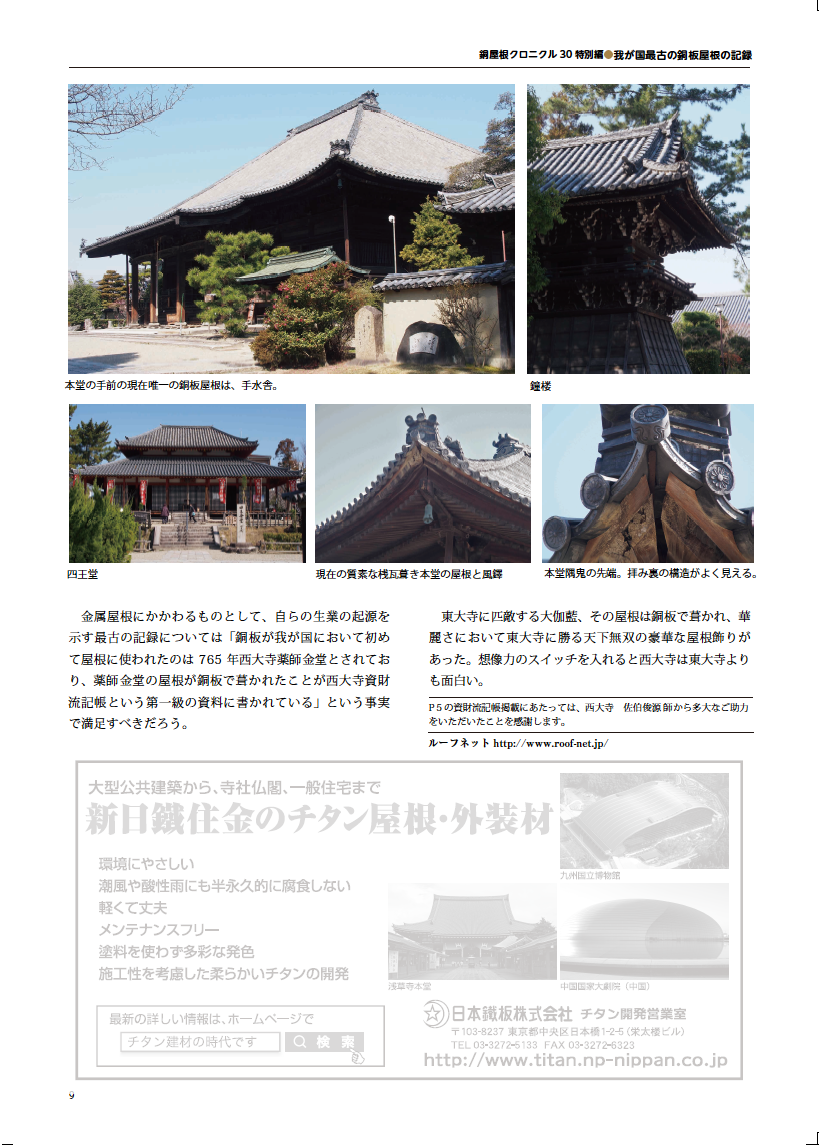

創建時から残ったものは、持国天が踏む邪鬼と、東塔跡のこの基壇のみ。

(一社)日本金属屋根協会が毎月発行する機関誌「施工と管理」に「銅屋根クロニクル」を連載させていただいています。この企画は日本の重要な近代建築や寺社建築とその銅屋根を紹介し、板金職人の技と心意気を伝えようというものです。物件と紹介と銅屋根施工のポイントを紹介してゆきます。

バックナンバーはこちら→http://www.kinzoku-yane.or.jp/chronicle/index.html

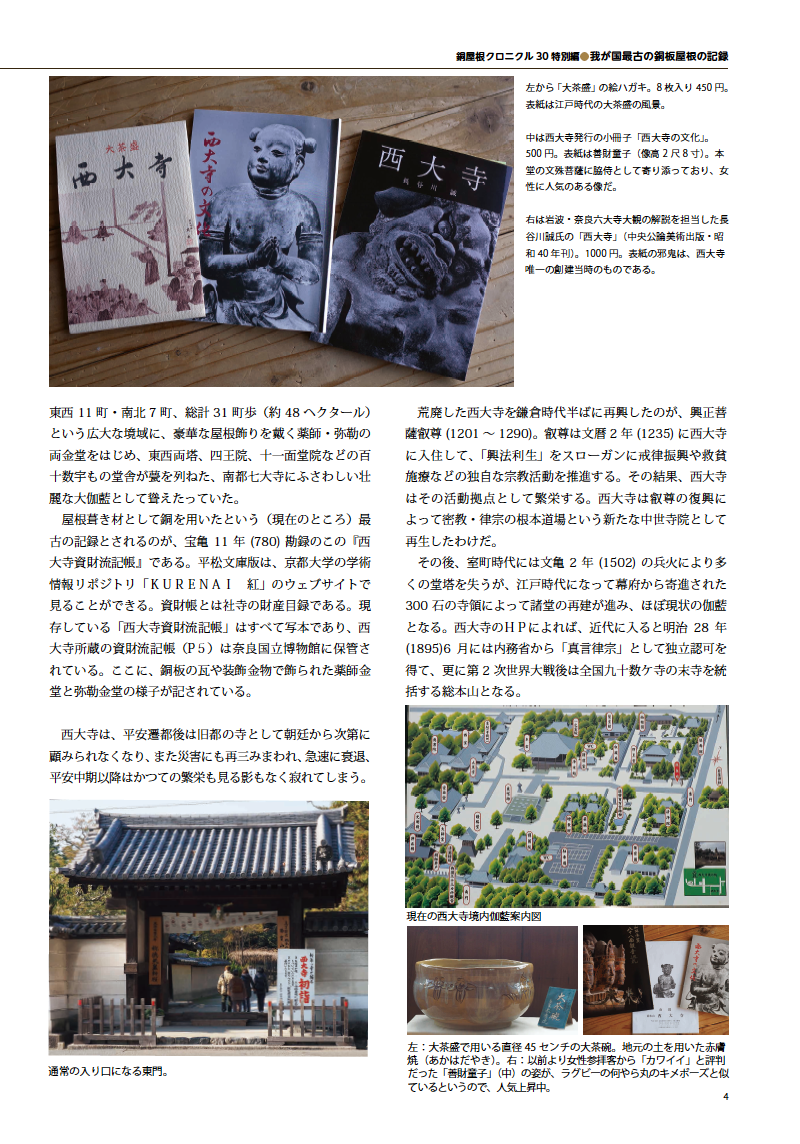

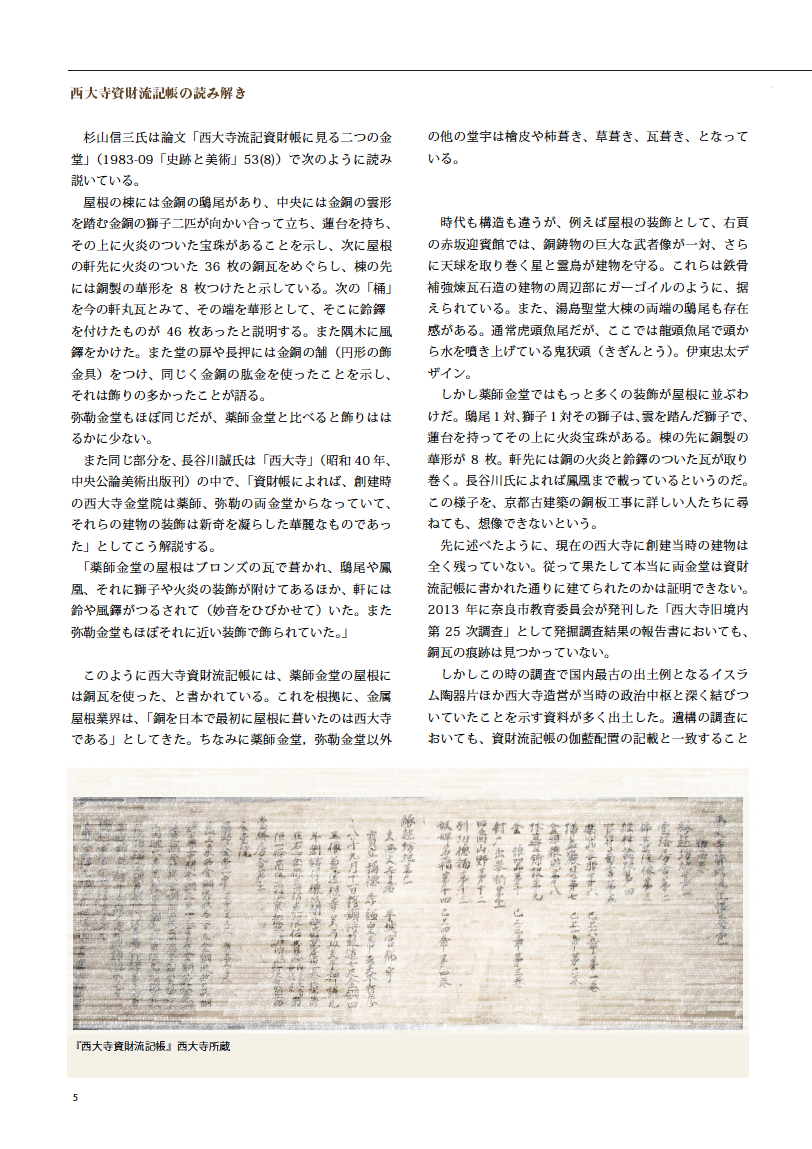

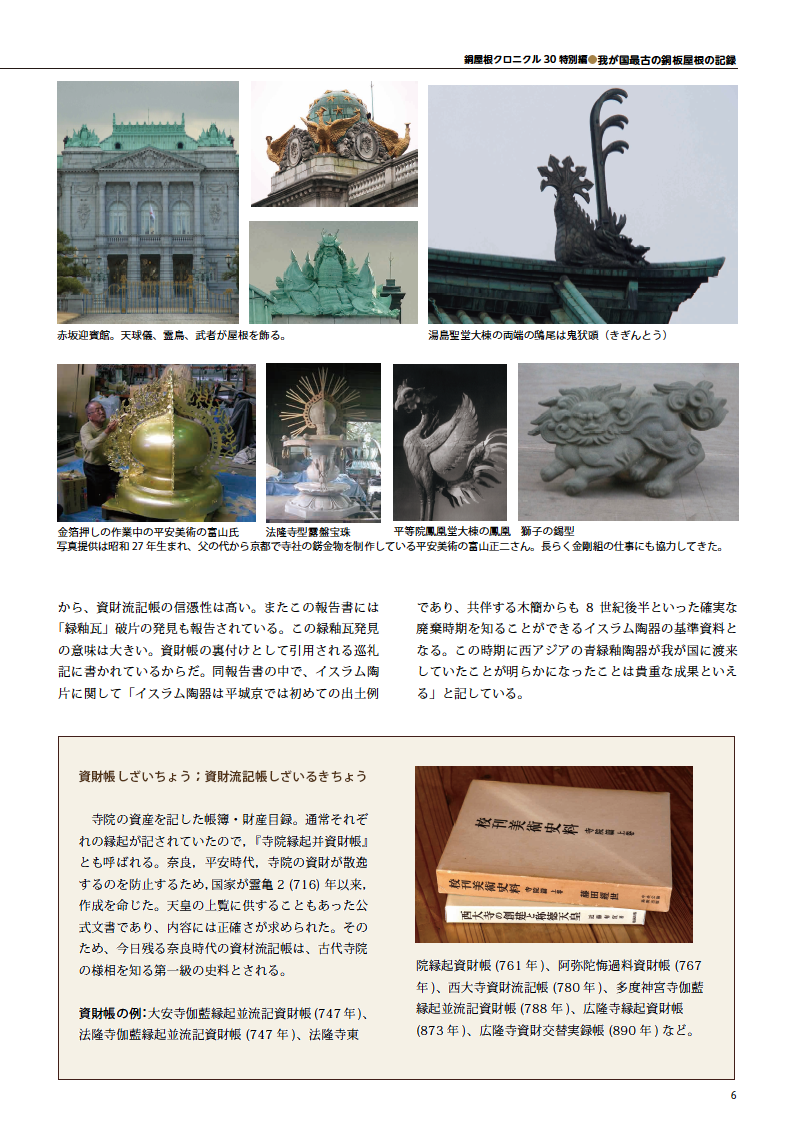

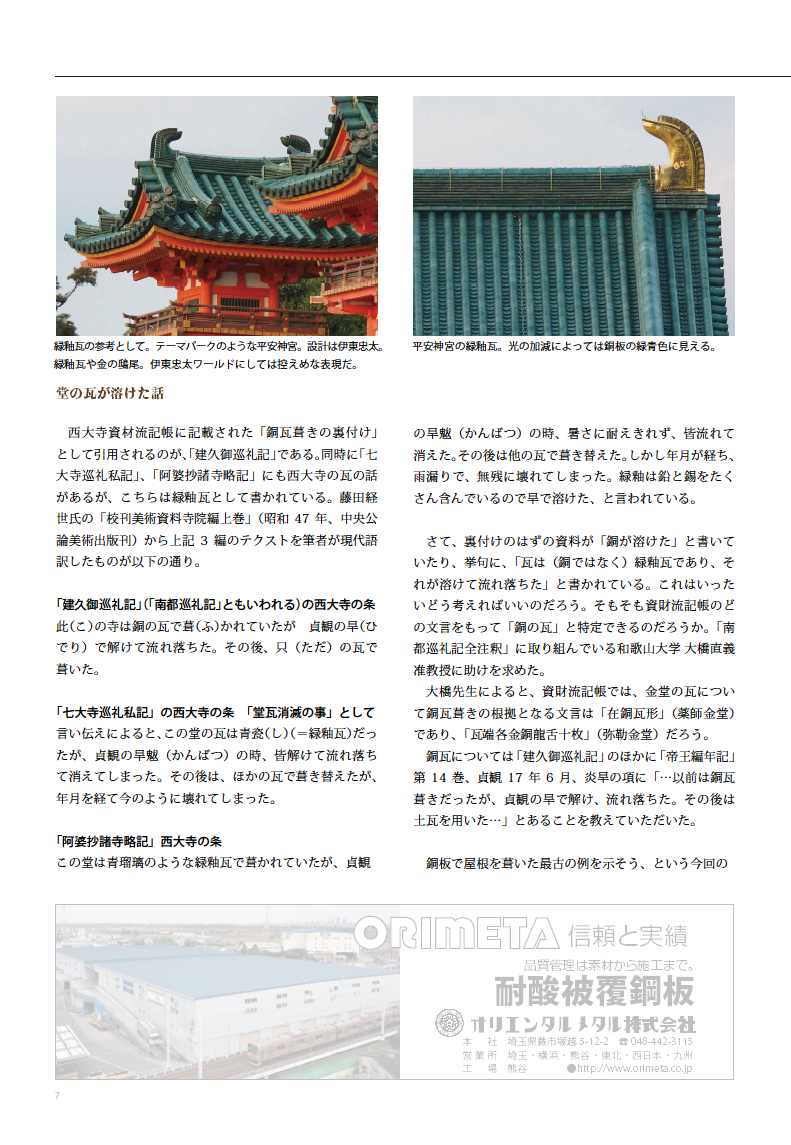

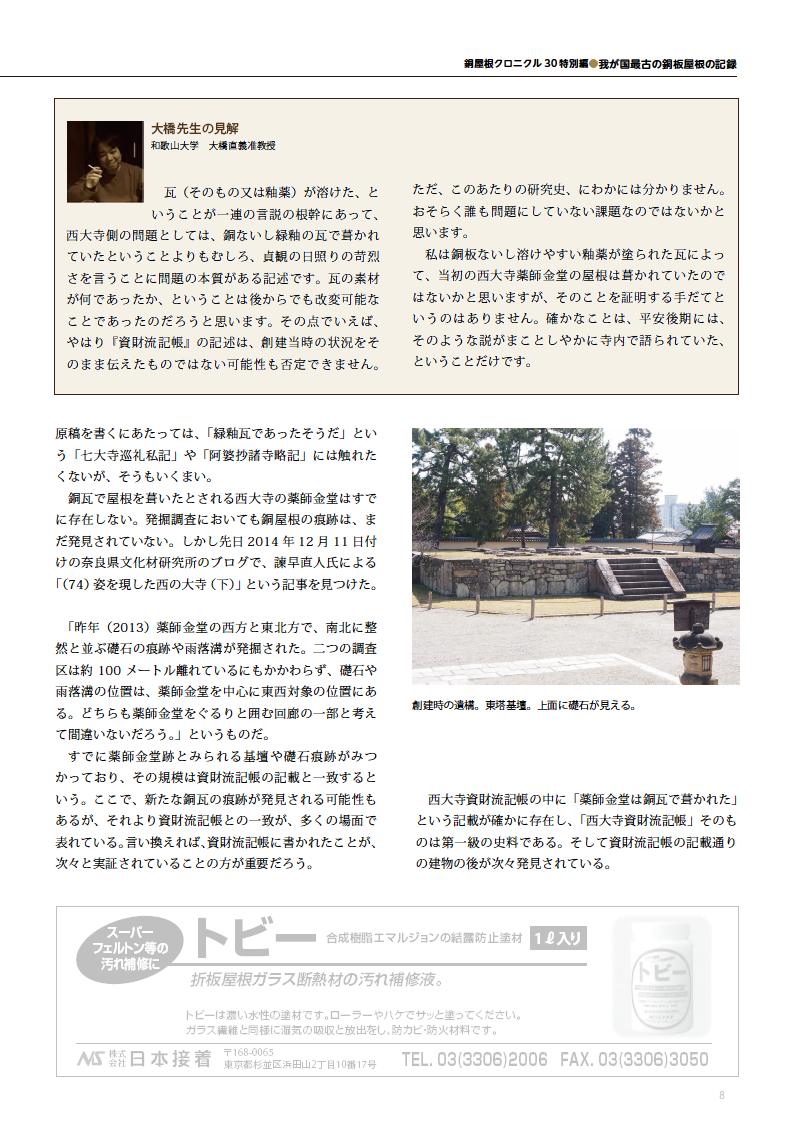

第30回は わが国で初めて銅板が屋根に葺かれたのはいつ?どこ?という話です。現在のところ最古の記録とされている「西大寺資財流記帳」と、その裏付けとなる旅行記のページをめくってみます。東大寺と並ぶ西大寺の大伽藍、銅瓦葺きの金堂屋根には、シビ、宝珠、鳳凰、獅子ほか多くの飾り金物が金色に輝いたようです。

(一社)日本金属屋根協会機関誌「施工と管理」№334、2016年1月号より

(※「西大寺資財流記帳」西大寺所蔵(重文)の写真は機関誌掲載のために特別に許可をいただいたので、ウェブ上ではスクリーンをかけています。)

特別編 銅屋根クロニクル-30- 我が国最古の銅板屋根の記録

2016/01/26(火) 11:20:31|屋根|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

- 防水の博士たち

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。