2014年10月16日 号(№216)

2014年10月16日 号(№216) ![]()

2013年 神無月かんなづき 平成25年、昭和88年、大正102年、明治146年

T's style 10 巨大な木造建築の陸屋根の防水

年間降雨量9千ミリの地域で、巨大な木造建築の陸屋根の防水

宮崎・熊本・鹿児島の県境に位置し、四方を霧島連峰に囲まれた田園風景の中に立つ特別養護老人ホーム。地元宮崎産の木材を使って地域に貢献しつつ、厳しくも豊かな自然のなかで、入居者と介護者が穏やかな時間が過ごせる施設が計画された。

>>つづきを読む

平成26年8月の建設労働需給状況

全国で不足率拡大

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課が9月26日公表した建設労働需給調査結果によると、東北地域の型わく工(土木)、型わく工(建築)、左官、とび工、鉄筋工 (土木)、鉄筋工(建築)、電工、配管工の8職種の過不足率については、 8月は7月から0.6ポイント不足幅が縮小したものの、2.2%の不足となった。>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2014/10/15 竹中大工道具館 開館![]()

2014/10/12 2014年建築仕上げ学会大会![]()

2014/10/11 折りたたみ式屋根の要(かなめ)![]()

2014/10/11 文書情報・もの情報・ひと情報をどう扱うか![]()

2014/10/09 京町屋の妖怪ハウス![]()

2014/10/08 アーキテクトニカの巨大松ぼっくり

2014/10/07 T's style 10 巨大な木造建築の陸屋根の防水

2014/10/07 大舟鉾の銅板屋根とルーフィング

2014/10/05 安来節の囃子方

2014/10/05 平成26年8月の建設労働需給状況

2014/09/30 INAX ライブミュージアムで昭和8年の防水層を見る

2014/09/27 「施工と管理」銅屋根クロニクル -17-

2014/09/25 春日大社の禰宜(ねぎ)の道

2014/09/23 全アロン防水組合 第33期通常総会

2014/09/23 『鋼板製屋根・外壁の設計・施工・保全の手引き』(MSRW2014)説明会

2014/09/21 CIB/RILEM発 「信頼性の高い屋根を作るための基本事項」

2014/09/21 京大近衛門煉瓦館のウインク

2014/09/20 東京八重洲の大屋根

2014/09/16 プロジェクトアシアス第12回研修セミナー

2014/09/15 防水アーカイブズ構想とそのフィージビリティ・スタディ

2014/09/15 「奥のみず道」第4回は聖書と防水「ノアの方舟」のはなし

2014/09/14 2014年度日本建築学会大会(近畿)

2014/09/13 世界遺産富岡製糸場の屋根1

2014/09/12 150年ぶりに復活した大船鉾の屋根

2014/09/09 住宅リフォーム事業者団体登録制度を創設

2014/09/07 日本建築学会材料施工委員会 活動報告

2014/09/06 白鷺城修復の主役 漆喰工事の3年間を公開

2014/09/06 8月16日の鎮魂トリオ

2014/09/05 アイヌの茅葺き文化を訪ねる

2014/09/03 平成25年 全国屋上・壁面緑化施工実績調査結果

2014/09/02 村上天皇は板屋に苫を葺いた

2014/09/02 平澤官衙の茅葺倉

2014/08/31 地震国のアーキテクチャ

2014/08/29 アスファルト防水で初のNETIS登録

2014/08/27 集合住宅・戸建住宅等の建築紛争問題でフォーラム開催

2014/08/26 膜構造の屋根を支えるのは明治のレール

2014/08/24 「光琳かるた」に描かれた6枚の茅葺き屋根

2014/08/19 平成26年度「先進緑化技術開発助成事業」

2014/08/19 筑波 平沢官衙(かんが)遺跡で、3つの屋根を見る

2014/08/17 2014年大文字送り火 中央火床を見守る祠の屋根

2014/08/16 東京低速屋上鉄道

2014/08/16 急増する空き家問題

2014/08/14 里中満知子と防水

2014/08/14 聖書中の「瀝青」「防水」。ヘブライ語版ではこう表記

2014/08/14 ノアの方舟キットで思い出した話。

2014/08/14 ノアの方舟 木製複製キット

2014/08/10 2014年前半 ウレタン防水出荷量

2014/08/10 「施工と管理」銅屋根クロニクル -16-

2014/07/30 緑と屋根:笠間稲荷

2014/07/28 防水の不具合は「減らす」から「無くす」へ

2014/07/27 祇園祭の鉾の屋根

2014/07/26 第41回水コンペのテーマは「アンダー・ワン・ルーフ」

大舟鉾の銅板屋根とルーフィング

150年ぶりの復活にルーファーも一役

祇園祭大舟鉾の銅板屋根と防水

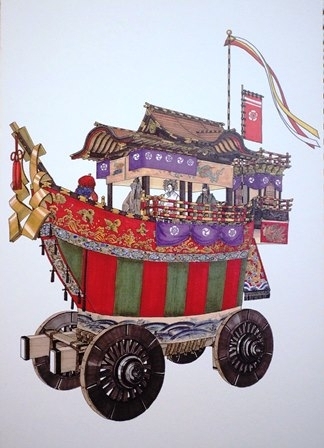

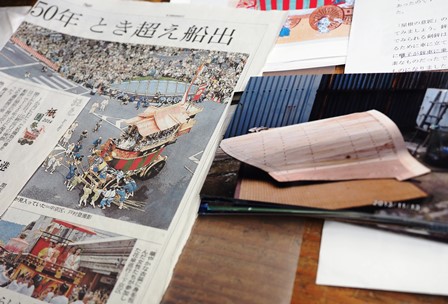

鉾の絵。

2014年夏の京都はひときわ暑かった。全国的にも猛暑だったし、京都の暑さは昔から評判なのだが、今年は特に四条の鉾町の住民は燃えた。

その理由は、150年ぶりに祇園祭に「大舟鉾おおふなぼこ」が復興したからだ。祇園まつりが幕を閉じる7月31日まで、京都の人たちは気候の挨拶なみに、この鉾を話題にした。テレビはもちろんだが新聞は特にヒートアップ。京都新聞をはじめ、朝日、読売も、7月に入ると祇園祭特集がつづいた。

大舟鉾は1864年禁門の変(蛤御門の変)で焼失た大舟鉾は、150年ぶりに復興され後祭の巡行で10基の最後尾を飾った。

京都文化博物館でも展示。

朝日新聞7月25日の朝刊は、河原町御池交差点で辻回(割竹を車輪の下に入れ方水を撒いて方向転換)する様子を「150年 時を超え船出」と大見出しで掲載している。大舟鉾の屋根は、ほとんどお寺の屋根だ。葺きたての銅板はピカピカで、東京駅を思い出させる。紙面の大きな写真から、まぶしい屋根が目に飛び込んでくるのだが、記事には屋根に関する記述は一切ない。しかし実際は屋根工事も防水用ルーフィングも大事な役割を発していた。

京都市無形文化遺産展示室で展示されている大舟鉾の屋形。

漆塗りや装飾は今後の課題。

8月に入って、京都駅前のヨドバシビルの1階に京都市無形文化遺産展示室がオープンし、祇園祭に関する資料展示が、大舟鉾の屋形とともに展示されている。屋形は桧製で、会場では上下全方位から見られるため、屋根の銅板葺もしっかり観察することが可能だ。この展示は、鉾町である四条町大舟鉾保存会には解体した鉾を保管する町家がなく、ヨドバシカメラが保管を兼ねて常設展示することにしたそうだ。

この唐破風も差し込み式で、屋根全体は20のパーツに分解される。

大工が作ったパーツに銅板を貼ってゆく。0.3ミリの一文字葺き。(写真提供:田原板金製作所)

差し込み式の破風も2分割。

銅板を貼る前に防水のために、改質アスファルトルーフィングを下張りする。

(※板金工事の詳細写真を、工事を担当した田原板金製作所さんから頂いたので、田原社長の解説を添えて、紹介できるよう、準備を進めています。)

2014/10/07(火) 00:59:31|屋根|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

- 防水の博士たち

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。